それはあまりに突然の涙だった。 水俣病被害者団体との懇談の場でおきた「マイクオフ」問題。 いったいなぜ伊藤信太朗環境相が、言葉に詰まり涙ぐんだのか。

マイクを切った環境省側は、それが相手に、世間にどんな印象を与えるのか、考えなかったのか。

熊本県水俣市で1日、水俣病患者らでつくる団体と伊藤信太朗環境相との会談で、水俣病被害者側の発言中、環境省職員がマイクの音を切るという問題が起きた。 発言時間は3分以内。 思いを大臣に伝えたい、聞いてももらいたいという人々に対し3分という時間はあまりに短い。

環境省特殊疾病対策室は、事前に3分を過ぎればマイクを切るという運用方針が決めていた。 職員らにとって、被害者団体との懇談は同じことの繰り返し。 行う価値を軽くみていたのだろう。 実際に行われた行為を、職員は“不手際”と説明した。

そうしようと決めていたなら、それは不手際ではない!

“不手際”の渦中にいた伊藤氏は、参加者らから「聞いてやりぃな」「マイクが切られた」という声が飛んでいるのに、呆然としている発言者の方を向いたまま表情一つ変えなかった。 机の上で手を組んだまま固まったかのように身じろぎもしなかった。 職員らに問うことすらしなかったのだ。

映像を見るとわかる。

マイクが切られた後、発言者の声はほとんど聞こえない。

見かねた職員だろうか。 再びスイッチの入ったマイクを差し出すと、発言者はゆっくりと話を続けたが、途中で他の参加者がマイクを握った。

懇談会の最後、伊藤氏は「胸の締め付けられる思いです」と述べた。 国の対応の現状などについて10分弱、説明を行った。

話し終わるとそそくさと書面を片付け、その場を去ろうとした。 「マイクの音量を絞ったのか」と立ち上がって参加者を横目に、一礼して立ち上がる。 「話を聞きに来たんじゃないのか」という鋭い声が飛ぶが、伊藤氏は片付けの手を止めない。 ちらりと上げた顔には迷惑そうな表情が浮かんでいた。

さらにマイクを切ったことについて問われると、まとめた書類を左手で掴んだまま、ようやく机に置いたマイクを手に。 「私はマイクを切ったこと、認識はありません」、それが真実だと言いた気に何度も頷いた。 「認識できたでしょう」と食い下がる参加者には困惑の表情を浮かべただけだ。

映像は正直だ。

認識はできたはずだ。

伊藤氏は何もしなかった。 何も動かなかった。 この対応、まるで「不作為バイアス」ではないか。 この時、彼の頭の中には「何かをして失敗してしまうより、何もしない方がマシ」という思考が強かったのではないか。 どうせ同じような結果になるなら、自分が何かしてマイナスの結果になるより、何も言わず、何もしないでマイナスになるほうがまだマシと考える傾向が人間にはあるからだ。 ここで発言すれば自分がさらに責められるかもしれない、長引くかもしれないという思いが浮かんだ可能性もあるだろう。

それでも止まない声に、伊藤氏は何度も目をしばたたかせるとマイクを置いた。 「これで信頼を失いますよ」という参加者の言葉に顎を引く。

それは環境省職員の対応より、認識していないと言い切った伊藤氏への不信感だ。

職員に促されて出口へと向かうが、抗議の声を上げる彼らの方に目を向けることはなかった。 東京に帰るための航空便の時刻が迫っていたと後日釈明した。

だが本当に、時間的な余裕がなかっただけだろうか。

この問題で「ないがしろにしている」と批判を浴びた伊藤氏、そりゃそうだろう。

8日、直接マイクを切られた参加者らに謝罪に訪れ、彼らの目の前で深々と頭を下げて謝罪した。 報道陣の前でも「大変遺憾であり、深くおわび申し上げたい」と謝罪。 事務方責任者に今回の対応について厳重注意したことを明らした。

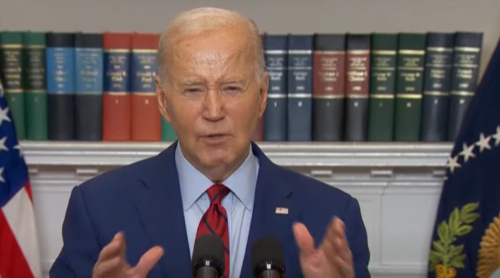

「水俣病は、環境省が生まれた原点です」と述べると、視線を落として黙り込んだ。 そこで何が彼の感情を揺さぶったのだろう、鼻がヒクヒクと動く。 視線を上げると、その目には涙がにじんでいる。 「ですので」と念を押すように大きく頷くと、「環境大臣として、このことをいかに大切に思っているかということをお伝えたいと」と感情を露わに。 泣きそうになるのをこらえながら述べたのだ。 その姿は自分の言葉に感極まった感じさえした。

あまりに正反対の対応を見せた伊藤氏、彼の涙にはどういう意味があったのか。 自分の取った対応の不甲斐なさを悔やんだのか。 政治家として、それも大臣として人前で泣くのなら、それが演技であっても参加者たちの話を聞いている時だろう。

環境相としては残念な政治家だ。